破解樓蘭考古之謎有了新進展!3月21日,由著名西域史專家侯燦先生創作的《樓蘭考古調查與發掘報告》在北京發布。

這本關于樓蘭古國的檔案曾因各種陰差陽錯,“失蹤”了35年,最終在蘇州被發現。這是新中國迄今唯一一次樓蘭古國考古調查的詳細報告,也是最新的樓蘭考古報告。

“失蹤”35年的檔案在蘇州被發現

“我太高興了,老先生的心血終于沒有被辜負,如果他還在,一定老懷安慰。”侯燦先生的夫人吳美琳今天接受看蘇州記者采訪時高興地說,“這還得多感謝老先生的幾位學生,這么多年一直沒有懈怠,幫助我找到了這本手稿,并力促它的問世。”

原來,2016年侯燦先生去世后,中國人民大學歷史學院教授孟憲實提及,侯燦還有一本重要的樓蘭考古報告沒能出版。他聯系了吳美琳,希望找到書稿,吳美琳卻在電話里很肯定地告訴他:家里沒有這樣一部書稿。

三年后,孟憲實在一篇紀念侯燦的文章中又提及此事,表示遺憾。吳美琳看到文章后,“腦子被叫醒了”,第二天就坐車到蘇州,把封裝了十幾年的紙箱全部打開,終于找到了那個牛皮紙袋。

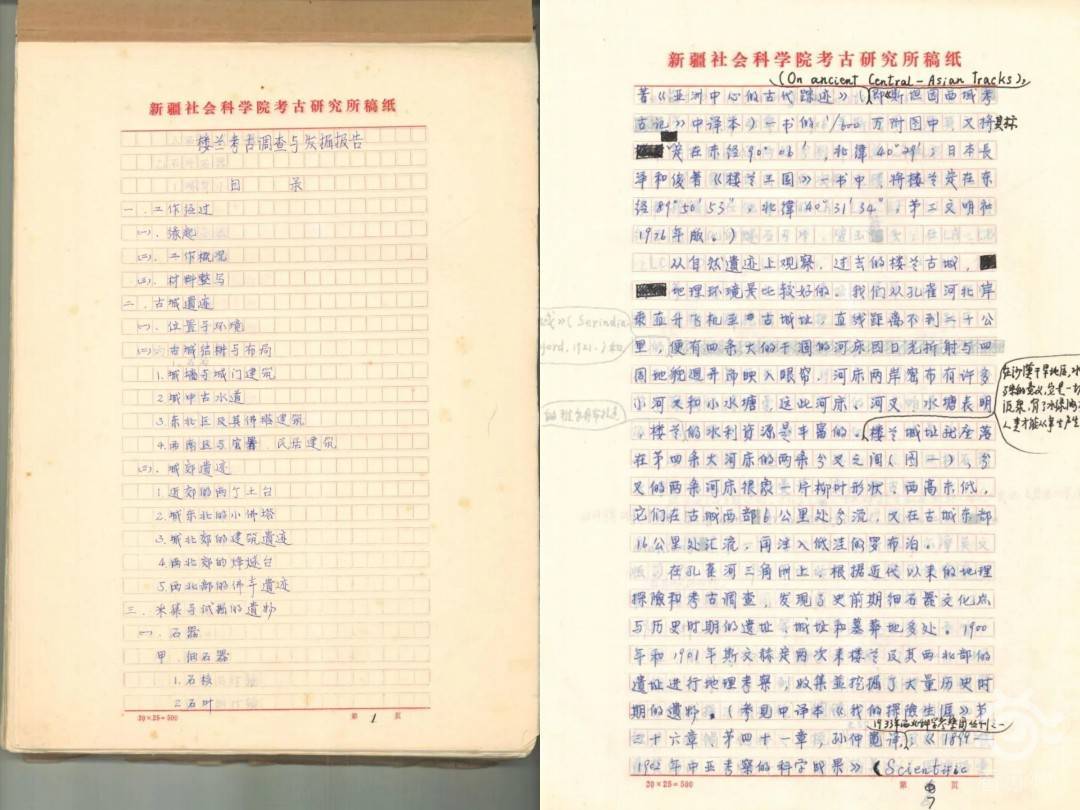

她解開纏繞的線圈,掏出近五厘米厚泛黃的稿紙,只見封面上手寫著“樓蘭考古調查與發掘報告”,落款是1987年3月。她高興地給西安的張莉和北京的孟憲實兩位教授打電話:“找到了!”

當年,兩人退休后,這袋手稿隨著他們從烏魯木齊搬到成都,又來到蘇州,手稿等學術資料都存放在蘇州兒子家中的三四個大紙箱里。

“這份報告上的每個字,都是我當年親手謄寫的。”吳美琳告訴看蘇州記者,“已經有將近20年沒人提起這本報告,我自己也忘了”。

彼時,侯燦曾將書稿寄給過文物出版社,1987年11月,出版社回復信件,稱贊報告糾正了前人的一些失誤,并提供了有價值的新資料和論證,“我們已經列入明年的發稿計劃”。可是來年3月,侯燦卻又收到了出版社的退稿信,信中解釋,退稿原因之一是當年即將發表的三篇文章已涵蓋報告的主要內容,原因之二是“我社目前紙張緊缺”。

滄海遺珠再現人間 樓蘭考古之幸

看蘇州記者了解到,報告記錄的是40多年前的一次考古行動。1980年,中日合拍“絲綢之路”電視系列片。中央電視臺邀請新疆社會科學院考古研究所組建考古工作隊,進入樓蘭遺址開展考古。經過前一年的兩次勘查,考古隊兵分兩路,考古所的侯燦是西路負責人。

而在那次考古之前,樓蘭考古研究幾乎已被國外“壟斷”了80年。

19世紀工業革命后的資本主義擴張,使得西方掀起了以尋寶為目的的“探險熱”,遺存滿地的中亞和新疆成為競賽場。1900年,瑞典人斯文·赫定首次抵達樓蘭,收集了大量文物,包括珍貴的簡牘文書,英國人斯坦因、日本人橘瑞超等接踵而至。1931年,中國和瑞典共同組成的西北科學考察團曾圍繞樓蘭遺址進行了考察,但遺憾錯過了樓蘭。

“侯先生的考古發現,可能不是說有非常多的重大發現,但很多的細節做得非常細,彌補了我們以前很多所謂的樓蘭之謎。”陜西師范大學歷史系張莉接受看蘇州記者采訪時說,“這次考古對樓蘭的發現在當時有三篇報告已經公開發表過,但只是很簡單的報告說發現了什么,發現的過程和整個考古發掘前后的過程,都無法得知。”

不管是考古界,還是歷史界,都期待得到更詳盡的考古過程,包括考古到底怎么進行,文物在哪里發現。“這份報告很好地彌補了這些空白,為我們的學術研究積累了更多的有用素材。”張莉說。

“先生的報告,經過對樓蘭古城及其附近遺跡的調查和對古城城郊墓葬的發掘,取得了一大批資料,這些資料對于研究樓蘭諸問題提供了直接的根據,同時也在一定程度上彌補了史籍記載的缺失。”作為該書的責任編輯,江蘇鳳凰出版社張永堃接受看蘇州記者采訪時說,“很慶幸,我們能盡己所能為樓蘭考古發出中國聲音。”

張永堃舉例說,報告中通過大量的實物挖掘,認為樓蘭遺址應當是石器時代孔雀河下游三角洲中人類活動的重要聚點,這個認識對于研究樓蘭王國的史前文化時期,具有十分重要的意義;

這次考古重新測定了樓蘭古城的位置和規模,其位置在東經89°55′22″,北緯40°29′55″,其規模按城垣復原線計算東面長333.5米,南面長329米,西、北兩面各長327米,總面積為108.240平方米,基本上呈正方形。從而訂正了斯文赫定在1901年,斯坦因在1906年和1914年測定的關于古城位置和規模的差誤;

本次考察出土的文物和絲毛織品,都是研究當時織造工藝的難得標本,同時也顯示了樓蘭地區在古代“絲綢之路”上的重要作用。